PS: Life imitates art

Interessanterweise schildert Hugo seinen Ausflug nach Weißenthurm so, als sei er unwillkürlich,

durch das Wirken der Vorsehung, zu dem Denkmal gelotst worden. Daher spielt er den Un-

wissenden ("Wessen Grabmal ist dies?"), fragt einen Passanten nach dem Namen des Dorfs.

Tatsächlich aber war er wohl in der festen Absicht nach Andernach gekommen, das Mausoleum

Hoches zu besuchen (vgl. Josef Ruland: Ein Dichter, ein Denkmal und ein General, Koblenz

1979). Doch der "Goethe der Franzosen" empfand sein Leben, zumindest damals noch, wie einen

romantischen Roman - und stilisierte es dementsprechend.

"Sie sollen ihn nicht haben,/den freien deutschen Rhein,/ob sie wie

gier´ge Raben/sich heiser danach schrei´n."

Nikolaus Becker verfasste sein patriotisches Poem im Jahr

von Hugos Rheinreise 1840. Dafür bekam er vom preußischen

König tausend Taler und wurde Ehrenmitglied im Bonner

Maikäferbund. Im selben Jahr entstand auch Max Schnecken-

burgers "Die Wacht am Rhein". Beide Lieder zeigen, dass

Hugos Eindruck, die Deutschen seien Frankreich gegenüber

"sehr viel weniger feindlich gesinnt, als die Franzosen meinen",

trügerisch war. Die Lieder stimmten auf künftige Waffengänge

ein. Nicht ohne Grund verglich Heinrich Heine seine Landsleute

in Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland mit

Athene, der griechischen Göttin der Weisheit und des Kampfes.

Hatte im Gegensatz zu seinem erfolg-

reichen Schöpfer wenig zu lachen:

Quasimodo, der Glöckner von

Notre Dame (Illustration aus einer

Ausgabe des Romans von 1836). Aber

auch einem Quasimodo des digitalen

Zeitalters kann es mies ergehen...

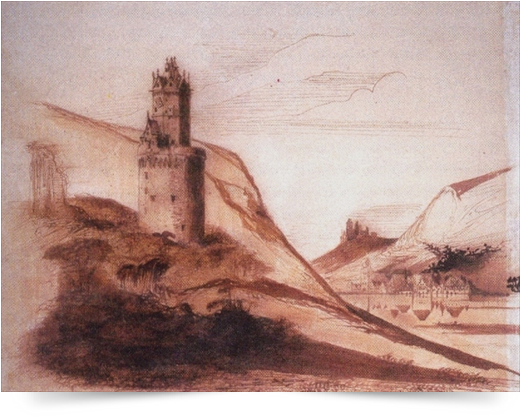

Liegt heute nicht mehr in einem

Bohnenfeld: das im Zentrum von

Weißenthurm aufragende Denkmal

für Lazare Hoche. Es erinnert an

den Rheinübergang des französischen

Generals im Jahr 1797. Die aus Grab-

kammer, Sockel und Obelisk be-

stehende Anlage wurde nach einem

Entwurf des Architekten Peter Joseph

Krahe erbaut (er plante auch das

Koblenzer Theater). Der Hoche-Park

ist Eigentum des französischen Staates

und erst seit 1978 für die Bürger

zugänglich.

Foto: Bulloz, Paris

"Wieder tausend Follower -

danke, Twitter! Digitales Vögeln

ist das schönste Vögeln." Kann

ein "Hypertroll" so beliebt sein?

Gemütliche Rückständigkeit

Andernach erscheint in den Aufzeichnungen Hugos - später veröffentlicht in seiner wenig

gelesenen Rheinreise - als verschlafenes Idyll, von Verfall und Rückständigkeit geprägt.

Schiffe werden noch von Pferden rheinaufwärts gezogen. Tatsächlich war die erste Hälfte

des 19. Jahrhunderts für die Stadt "eine schwere Zeit" (Hans Hunder), die Armut und Miss-

ernten bereithielt. Erst 1858 bekam Andernach einen Bahnhof, erst nach 1860 siedelten

sich hier Industriebetriebe an, verabschiedete sich das Städtchen vom Agrarzeitalter.

Doch andererseits behagen dem romantischen Dichter die Rückständigkeit und die Stille.

Die Schönheit der Landschaft und der geschichtlichen Zeugnisse lässt sich so viel intensiver

erfahren:

"Ich begreife die Touristen nicht! Dies hier ist doch ein herrlicher Ort. Eben habe ich die Gegend durch-

wandert, die reizend ist. Von der Höhe umfasst der Blick einen Riesenkreis, vom Siebengebirge bis zu den

Kämmen des Ehrenbreitstein. Hier ist doch kein Baustein, der nicht ein Andenken, keine Wendung der

Landschaft, die nicht eine Schönheit wäre. Die Einwohner sind von freundlichem, einnehmendem Wesen,

das dem Reisenden wohltut. Andernach ist eine allerliebste Stadt, und doch bleibt Andernach sehr ver-

lassen. Kein Mensch kommt hierher. Alles zieht dahin, wo der Lärm ist, dahin, wo die Geschichte, die

Natur, die Poesie ist, nach Andernach zieht niemand."

Am Ort der Imperatoren

Zweimal besucht Hugo den Mariendom, "der im Innern schön, aber abscheulich verputzt

ist." Bereitwillig vertraut er dem Gerücht, dass Kaiser Valentinian - der in Trier residierte -

und ein Kind Friedrich Barbarossas hier begraben worden seien. Dieser auf einem Grabfund

aus dem Mittelalter beruhende Irrglaube erstaunt nicht, entspringt er doch Hugos Wunsch,

alles im Rheinland und den rheinischen Städten mit historischer Bedeutung aufzuladen. Der

Rhein ist für diesen geschichtsbesessenen Franzosen der Ort Cäsars, Karls des Großen und

Napoleons. Hier empfing die Geschichte Deutschlands und Frankreichs, und damit Europas,

ihre entscheidenden Impulse. Um so melancholischer registriert der Dichter, dass Ander-

nach, groß in der römischen und fränkischen Vergangenheit, so bedeutungslos in der

Gegenwart ist:

"Das furchtbare Kastell, das Andernach von der Morgenseite verteidigte, ist nichts mehr als eine große

Ruine, die ihre ausgebrochenen Tor- und Fensteröffnungen den Sonnen- und Mondesstrahlen trauernd

preisgibt. Den Waffenhof dieses Kriegsplatzes bedeckt hohes grünes Gras, worauf die Frauen im

Sommer das Linnen bleichen, das sie im Winter gesponnen haben."

Das leere Grab von Weißenthurm

Jedoch lebt dieser Rheintourist nicht nur im Gestern. Napoleon gilt ihm als Erbe der großen

Caesaren, der den Völkern die Freiheit und Zivilisation brachte - und die Franzosenzeit ist

erst 25 Jahre vorbei. Überall stößt Hugo am Rhein auf Spuren der glorreichen Vergangenheit,

die der Kompass auch der Gegenwart ist. In einem Bohnenfeld bei Weißenthurm besucht er

das eingerüstete Grabmal des Revolutionsgenerals Lazare Hoche. Es wird gerade durch die

preußische Verwaltung renoviert. Die Buchstaben von Hoches Namen sind abgerissen, aber

ihr Abdruck ist noch sichtbar (wahrscheinlich hatten Metalldiebe die bronzenen Lettern

gestohlen).

Hugo verehrt den jungen Feldherrn als ein Instrument der Vorsehung, "die wollte, dass die

Revolution siege und Frankreich herrsche". Ergriffen kriecht er, im Schein einer Vollmond-

nacht, auf den Knien ins Innere der Gruft. Doch den Sarg des Toten sucht er vergeblich -

er findet nichts außer einem Loch im Fußboden, das in ein finsteres Gewölbe blicken lässt.

Enttäuscht kehrt der Dichter um. Er wusste nicht, dass sein geliebter General zu dieser Zeit

noch in Koblenz-Lützel begraben lag. Denn das mit Spenden von Hoches Soldaten finanzierte

Monument sollte erst nach dem Ersten Weltkrieg vollendet werden - als die Franzosen

erneut die Herren im Rheinland waren.

© 2009-2023 Wolfgang Broemser

Victor Hugo begriff die Touristen nicht

Der französische Chefromantiker Victor Hugo besuchte im Jahr 1840 "ohne jede andere

Absicht, als viel zu träumen und ein wenig nachzudenken", den deutschen Strom. Mit dem

Dampfschiff reiste er von Köln nach Andernach und stieg im Hotel "Zum Russischen Kaiser"

in der Schaarstraße ab. 1818 hatte hier Zar Alexander übernachtet und der Herberge zu dem

prestigeträchtigen Namen verholfen. Einst stand hier die Militärkommandantur der Römer,

später womöglich die fränkische Königspfalz. Einige Jahrzehnte nach dem Besuch Hugos

sollte die Malzfabrik Weissheimer in dem ehemaligen Hotel ihr Stammhaus einrichten.

Frédéric Chopin: Nocturne op. 9 Nr. 2

"Hallo, Eure Heiligkeit, warum ist St. Kastor

in Koblenz eine Basilica minor, aber nicht ihr

Vorbild, der Andernacher Mariendom?"

Ein aufsässiger Lokalpatriot, der überzeugt

ist, dass seine Stadt wie zu Hugos Zeiten

sträflich ignoriert wird.

Gut gefüllte Reiseschatulle

Der prominente Gast war incognito unterwegs, wohl wissend, dass sein Bestseller-Erfolg

Notre Dame de Paris (dt. Der Glöckner von Notre Dame) und seine großen Dramen ihn auch

jenseits des Rheins bekannt gemacht hatten. Geld zum Reisen besaß er genug - zwei Jahre

zuvor hatte ein Verlag für 300.000 Francs die Rechte an seinen bisher veröffentlichten

Werken erworben.

"Die Aussicht von meinem Fenster ist überraschend schön. Vor mir der Fuß eines hohen Berges, der mich

kaum einen schmalen Streif des Horizonts sehen lässt, hierauf ein schöner Turm, auf dessen Dach sich, in

köstlicher Verbindung, die ich bisher noch nirgends gesehen habe, ein anderer kleinerer, achteckiger Turm

mit acht Giebeln und einem kegelförmigen Dach erhebt; zu meiner Rechten der Rhein und das niedliche

weiße Dörfchen Leutesdorf; zu meiner Linken die vier byzantinischen Türme einer herrlichen Kirche...

Unter meinem Fenster schnattern in vollkommener Eintracht Hühner, Kinder und Enten. Weiter hinten

klettern Bauern durch die Weinberge."

Gleich am ersten Tag seines Aufenthalts fertigt Hugo von seinem Hotelzimmer aus eine

Tuschzeichnung des Runden Turmes an, mit Krahnenberg, Leutesdorf und Festung Hammer-

stein im Hintergrund. Das Werk widmet der 38-Jährige seiner Tochter Leopoldine, die nur

wenige Jahre später in der Seine ertrinken sollte. In der Unterzeile heißt es: "Was ich von

meinem Fenster sehe - Andernach, Rheinufer, 10. September 1840, 4.00 Uhr nachmittags -

für meine Didine."

"Und wie er so, fast zufällig, dahinzog, kam er an die Ufer des Rheins."